森美術館は、2019年11月19日(火)~2020年3月29日(日)の期間「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命―人は明日どう生きるのか」を開催する。展覧会のタイトルは、AI(人工知能)「IBM Watson」が15,000を超える候補から決定。館内の音声ガイドナビゲーターは、俳優の向井理が務める。

豊かさとは? 人間とは? 生命とは?

AI(人口知能)やブロックチェーン技術、バイオ技術。これらの進化は、社会や生活に急激な変化をもたらす「シンギュラリティ(技術的特異点)」の到来を予感させる。長寿化が進行、多くの判断をAIが為すとき、あらためて「豊かさとは何か?」「人間とは何か?」「生命とは何か?」といった根源的な問いに向き合うことになるだろう。「未来と芸術展」は「都市の新たな可能性」「ネオ・メタボリズム建築へ」「ライフスタイルとデザインの革新」「身体の拡張と倫理」「変容する社会と人間」の5つのセクションで構成、100点を超えるプロジェクトや作品を紹介していく。

展覧会「6つの特徴」とタイトル決定の背景とプロセス

特徴1.これからのライフスタイルや近未来の人間像を考察するための展覧会

特徴2.現代美術だけじゃない!ジャンル横断型のテーマ展

特徴3.近未来の生活をイメージしたコーナーが登場

特徴4.アートの実験室「バイオ・アトリエ」を設置!

特徴5.2020年に向けて、今日的でグローバルな問題提起を行い、文化交流、意見交換のプラットフォームとなる展覧会

特徴6.AIとのコラボレーションにより、展覧会のタイトルを決定

美術の領域を超えた学術的な展覧会を目指し、企画当初よりAIの実績においてトップランナーである日本IBMと協議を重ねた結果、IBM社が提供するエンタープライズ向けAIサービス、アプリケーションおよびツールである「Watson」の自然言語処理、概念抽出、大量のデータ抽出等の技術が活かされることから、展覧会タイトルの考案プロセスを協働することとした。

まず、展覧会の企画書、森美術館15年間の展覧会タイトル、企画者である森美術館館長南條史生氏へのインタビューといったテキストデータをWatsonに提供。「Future」「Arts」「Human」といったキーワードを抽出した後、15,000通りを超える組み合わせを生成。さらにAIが150ほどに絞り込んだ案からプロジェクトメンバーが協議し、決定した。

セクション1:都市の新たな可能性

「新たな都市は、砂漠や海上、空中へと広がりつつある」それらは1960年代に日本の若手建築家が構想したメタボリズムの再来を思わせる。当時では難しかった理想も、情報技術やバイオ技術の発展により、環境に負荷をかけることなく、真のメタボリズム都市が実現しつつある。最先端の都市計画やアーティスト、建築家が考えるユニークな都市像を写真や模型、映像などを通して紹介する。

セクション2:ネオ・メタボリズム建築へ

環境にやさしい有機的な建材、3Dプリンター、ドローン、ロボット工学など先端テクノロジーを駆使した新工法や建築の最新動向を紹介。自然との共生、持続可能で可変的、柔軟に新陳代謝する建築。これらはネオ・メタボリズムの可能性を示唆している。

セクション3:ライフスタイルとデザインの革新

衣食住の在り方を変える技術の革新。コンピューターによるモデリングや3Dプリンターは、デザインの歴史を刷新、人口食材の開発は食糧不足など世界規模の課題を解決する方法のひとつと期待されている。最先端のテクノロジーや斬新なコンセプトから生れるデザインやプロダクトに着目し、新しいライフスタイルの可能性について考える。

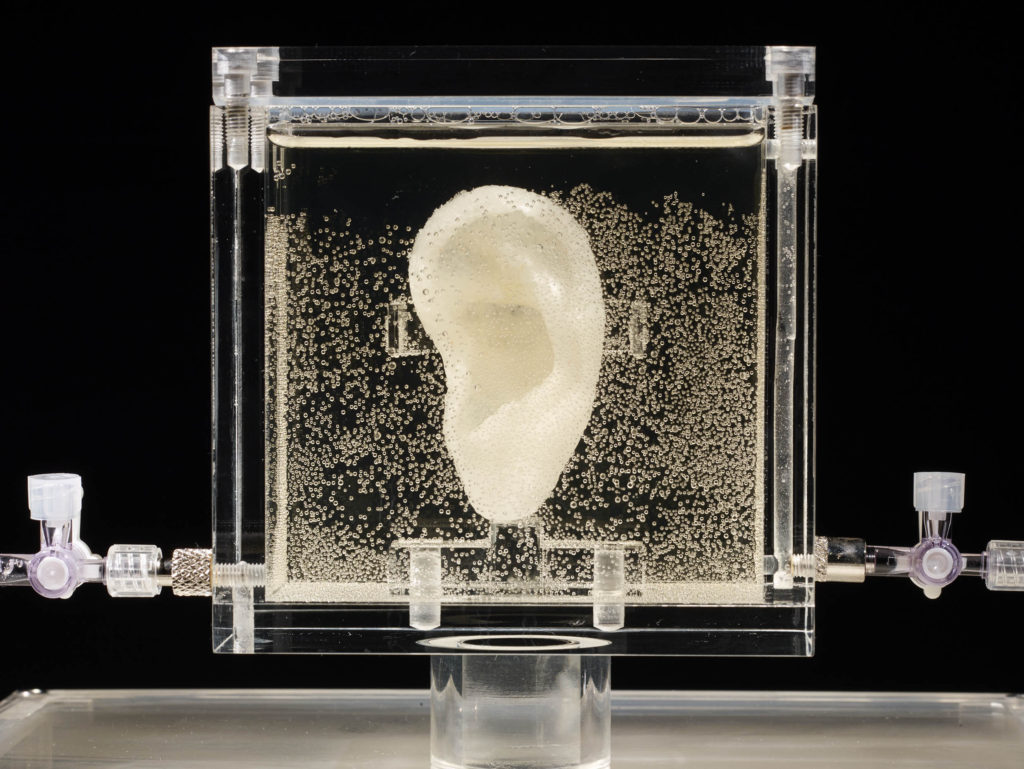

セクション4:身体の拡張と倫理

ロボット工学やバイオ技術の進歩は、人間の能力向上や長寿化に役立つ一方で、自身の身体をどこまで拡張・変容させて良いのかといった倫理的な問いを投げかける。我々の最も関心の高い身体に焦点をあて、技術進歩の実際と精神の関係について考える。

-1024x683.jpg)

セクション5:変容する社会と人間

テクノロジーの発達に伴う新しい価値観は、これまで当たり前とされてきた人間像や社会像を大きく覆す。「人間」や「生命」「幸福」といった定義の再考を促し、よりよい未来に向かうためにどうすべきかを問いかける。

開館時間:10:00~22:00(時間が異なる曜日・日にちがあるので注意)入館料:一般1,800円、学生(高校・大学生)1,200円、子ども(4歳~中学生)600円、シニア(65歳以上)1,500円、消費税込。

森ビル関連記事:虎ノ門・麻布台プロジェクト記者発表会