下がる数字、下がらない数字

「マンション暴落説は信憑性が低そうだ」いまや市場はそんな認識になっているかと思われます。が、「果たして全く影響がないのか」というとそこまで断言できる人はいないと思います。さすがに、大きなイベントが終わればムードは下がります。では、どこまで影響が出るか、範囲・大きさが気になるところです。

この仕事をしていて度々思うのは、契約率や販売戸数が下がったり、モデルルームの来場数が減少したりと、市況低迷を実感する数字を目の当たりにする一方で「下がらない数字がある」ということです。それは、ポータルサイトの訪問者数やフリーペーパーの捌け具合、セミナー等イベントの応募数。つまり、興味・関心は一向に変わっていない、「需要は変わらず堅調だな」と実感することが多いのです。今回も「暴落はないだろうな」と思った根拠のひとつがそれです。市況への関心がとても高い。一般の方には目に見えにくいデータだと思います。

何が言いたいかというと、「五輪後、下がるのでは?」と様子見をしている需要が「溜まりとなって市場に向かう」ことが考えられないだろうかと。要するに、逆なんです。「ムードが下がるから、相場も下がる」(確かに局地的にはあるかも知れない)「ではなくて、終わって冷静になったとき『下がらなかった事実がわかり、購入を決断する人が一定数いるだろう』」。局地的に下がるところもあるとすれば、上がるところも出てくる、と思うわけです。需要の溜まりは、どこに向かうのか。今日は関連データを確認してみたいと思います。ちなみに、需要の溜まりが相場に与える影響として非常にわかりやすかった事例のひとつが「ブランズ ザ・ハウス一番町」です。社長のコメントがわかりやすかったので記事にしています。興味のある方はご覧ください。

参考サイト:東急不HD 大隈郁仁(おおくまゆうじ)社長「今後の景況予測」

「新築から中古へ」は本当?

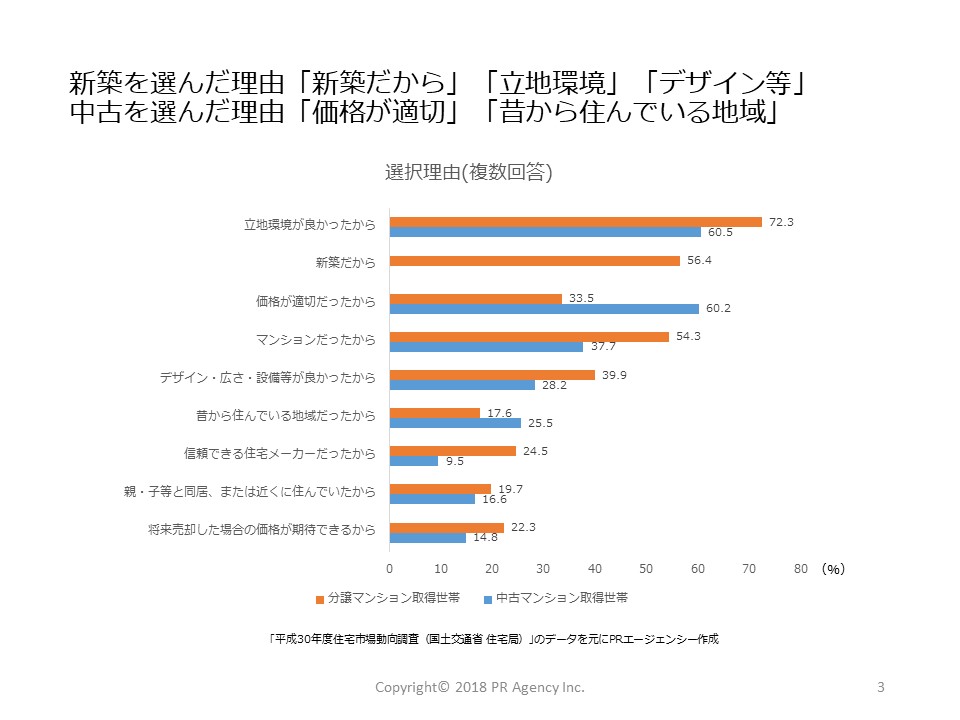

新築は上がり過ぎたから、中古に向かうんじゃないか。大雑把な一言で新築市場を語るコメントがありますが、そんな簡単ではないです。データで見るとわかりますが、新築を買った人はその理由に「新築だから」と5割以上の方が答えています。

一方で新築マンション供給が減ったことで中古マンションを選んだ人がいることもわかります。下のグラフで16%です。

では、実際にどれだけ新築と中古が市場に出てきたか、年間推移で振り返ってみたいと思います。

中古マンション成約件数は微増

2016年に新築と中古が逆転し話題になりました。ある程度詳しい方なら、実際はもっと早くから逆転していたことがわかります。なぜならレインズのデータは一般媒介は報告義務がないからです。

そんなデータの背景を頭の片隅に置きながら眺めてみると、中古マンションの成約件数が増えてはいますがそれほど伸びていないことがわかります。「それほど」というのは新築の減少分「(2018年と2019年の差分)▲5,894戸」に対し、中古マンション成約件数は同比で892戸しか増えていません。

新築マンション初月契約率は年間で62.6%。なので、供給に対して売れた数はもっと少ないです。ちなみに単純計算で初月で売れた数は31,238戸中19,555戸。12末時点の在庫数は9,095戸(これも単純にその年に販売したものと仮定すれば)初月以降に売れた戸数は逆算で2,588戸です。足して、22,143戸。7万戸が首都圏の年間のマンション需給適正規模だとすれば、この1年だけで1万戸程度の需要の溜まりが発生しているとみることができます。雑感の域を出ませんが。

大規模・タワー・駅近などに関心が集まりますが、じつは小規模で足の速いプロジェクトがいくつかあります。話題に上りにくい規模なので広く認知されていません。市況感がズレないよう、そう言った物件も「ヒット商品」と題して記事にしているのですが、集客期間の短さにあらためて驚かされます。デベロッパーはメリハリを付け「確かな需要を取り込んでいる」のがわかります。五輪後、需要の溜まりはどこに向かうか。これから1年、そんな観点で見ると良いかもしれません。