世帯数の増減と地価の相関を探る

下のグラフは、横軸に「世帯数」、縦軸に「地価公示価格変動率(住宅地・2020年)」、そしてバブルの大きさを20年間の世帯数増減率(2000年比)をあらわしたものである。

千代田区、中央区のバブルの大きさが際立っている。千代田区は約92%増、中央区は約152%増であるから、20年間で約2倍、2.5倍に膨らんだ格好だ。一方、小さな泡は杉並区が約23%で最小。次が世田谷区で約25%。すべての区が20%以上の増加を示していることから、都市集中が明らか。

地価公示価格の変動率では、荒川区、豊島区、文京区の順で高い上昇がみられた。大きな泡の千代田区や中央区はそれぞれ3.1%、4.0%である。区部平均が4.6%だったことから、世帯数が膨張したにもかかわらず、地価が上がっていないようにも思えるが、これは数年前が特別跳ね上がったからである。

そこで、2016年時点(4年前)の同じデータをグラフ化してみた。

先行して上昇した区はどこか?

トップは中央区9.7%、次いで千代田区が9.4%と二桁に届きそうな勢いであった。ちなみに区部平均は2.8%である。

3位:目黒区 6.9%、4位:港区 6.3%の4つのバブルが浮き出ている様子がわかる。区部平均は、2011年△ 1.3%、2012年△ 1.0%、2013年△ 0.2%とここまでがマイナスで、2014年から1.8%プラスに転じる。しかしながら、2015年は1.9%とまだまだ弱く、2016年2.8%、2017年3.0%、2018年から3.9%、2019年4.8%と高まっていった。

つまり、都心に近く、人気の高い立地から順に上昇していったわけである。

「世帯数が少なく、都心に近い」

2つのグラフに共通していることは、世帯数が30万を下回る(左半分に位置する)区のほうがバブルが浮きやすいこと。さらに都心部に絶対距離が近い区が上がっている、ということだ。

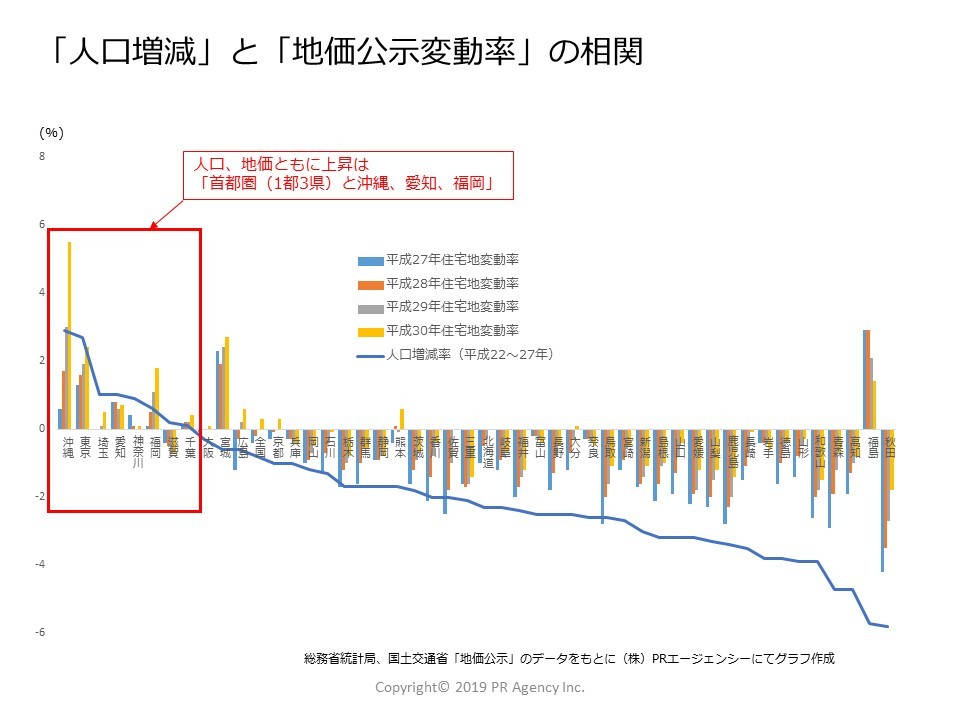

人口の増減と地価の相関は明らか(下のグラフ参考)だが、今回はより住宅需給に近しい世帯数で検証した。利便性が高く、世帯数(住宅戸数)が少なかった立地は「職住近接」需要が地価に反映されやすい傾向にあるといえそうだ。

参考サイト:23区人口増減と地価公示変動率ランキング